1.

近日从朋友处得到一本汉英对照的《围城》:

对照着看一遍下来,颇有些有意思的发现。

首先注意到的是,标题“围城”被翻译为“Fortress Besieged”,犹言“城之被围”,有动作有过程。而我原来对围城中“围”字的理解一直接近于“围墙”之“围”——“围”是一个沿袭下来的、无足轻重的修饰词。“围墙”并不是墙被围了,而是用以把房间围起来的墙。同样,“围城”也无非是说封闭的城堡,是静态的含义,译作“Fortress”似乎已经足够,强调的话可以说“Besieged Fortress”。译做“Fortress Besieged”,包含动作和过程,似乎小说不仅要表现围城如何使外边的人想进去,里面的人出来,还要表现这城是如何一步一步围上的。虽然在第三章就借苏小姐之口说出围城来自法国谚语,但这一层过程的含义是我之前没有想到的。

在杨绛为英汉对照本写的前言中提到,钱锺书和杨绛收到凯利女士来信,希望授权出版英文版,是在二人下放干校之前。根据维基百科,钱锺书是1969年下放到干校,可知来信在此之前。在当时,作者已经无法回信授权,所以凯利女士只能等着。

而根据英文版的译者前言,夏志清1961年的《中国现代小说史》对《围城》的高度评价引起海外关注,但一直没有英文版,直到最近(1979年),恰逢钱锺书访美,才授权了英文版的出版。

查阅资料发现,原来围城在解放后,1980年之前,在大陆也没有重印过。按照作者的说法,应该也属于“沉默的自由“的一部分。

2.

《围城》是现代汉语的杰作,已是不易之论。

在《中国现代小说史》中,夏志清推重《围城》,认为这是近代文学中最有趣最用心经营的小说。从后文看,称扬的主要是小说在结构和意象方面的用心。夏志清决心用统一的现代尺度衡量中国文学,于作品的中文特色不置一词。余光中等人则非常推崇钱锺书的中文,认为他的语言没有五四以来的翻译腔,非常简练通畅。我的意见更接近余光中的看法,《围城》的白话文运用非常出色,可以说将现代汉语发展到了新的高度。

在五四之前,白话写作很少,最为人称道的白话文作品不外乎《水浒》,《儿女英雄传》,《红楼梦》等作品,虽然也非常成功,内容到底有局限。五四之后,作家大量使用白话,但对于新生事物的描摹,在传统中找不到范例,自然要借鉴其他语言,也因此带来现代汉语的欧化,即使其中好手如周氏兄弟等,也难免翻译腔。纯熟的白话描摹现代社会,要等到钱锺书和张爱玲的时代。

《围城》讲的是地道的中国故事,人物的言语对话中如何婉转又藏着机锋,妯娌、亲家之间如何较劲,领导同事之间如何逢迎倾轧,以至于待人接物、迎来送往的礼节风度,都纯是中国气息,中国人读来很容易代入。

同时,在交代复杂的场景时,能做到干脆利落,有条不紊。譬如这样的段落:

这时候电车里全是办公室下班的人,他挤不上,就走回家,一壁想怎样消释柔嘉的怨气。在衖口瞧见一部汽车,认识是陆家的,心里就鲠一鲠。开后门经过跟房东合用的厨房,李妈不在,火炉上燉的罐头喋喋自语个不了。他走到半楼,小客室门罅开,有陆太太高声说话。他冲心的怒,不愿进去,脚仿佛钉住。只听她正说:“鸿渐这个人,本领没有,脾气倒很大,我也知道,不用李妈讲。柔嘉,男人像小孩子一样,不能spoil的,你太依顺他——”他血升上脸,恨不能大喝一声,直扑进去,忽听到李妈脚步声,向楼下来,怕给她看见,不好意思,悄悄又溜出门。火冒得忘了寒风砭肌,不知道这讨厌女人什么时候滚蛋,索性不回去吃晚饭了,反正失了业准备讨饭,这几个小钱不用省它。

短短一段文字中,场景和视角几经转换,夹杂着心理活动,却交待的清清楚楚,足见对语言的驾驭炉火纯青,游刃有余。

看英文版之前,不由得好奇翻译如何用英文传达原文的种种妙处。一遍读完,我要说,绝大多数细微之处都得到了非常妥帖的处理。略举几例:

方鸿渐在学校突然接到父亲来信说未婚妻淑英得风寒而死,描述其反应的原文和译文是这样的:

|

鸿渐看了有犯人蒙赦的快活,但对那短命的女孩子,也稍微怜悯。自己既享自由之乐,愿意旁人减去悲哀…… |

Fang Hung-chien read this with the joy of a pardoned criminal. But for the girl whose life had been cut short he felt a tinge of pity. While exulting in his own freedom, he wanted to help lessen others’ grief. |

方鸿渐亲吻苏文纨的情景:

|

鸿渐没法推避,回脸吻她。这吻的分量很轻,范围很小,只仿佛清朝官场端茶送客时的把嘴唇抹一抹茶碗边,或者从前西洋法庭见证人宣誓时的把嘴唇碰一碰《圣经》,至多像那些信女们吻西藏活佛或罗马教皇的大脚趾,一种敬而远之的亲近。 |

Having no way to escape, he turned his head and kissed her. The kiss was so light and covered such a small area, it was like the way a Mandarin host brushed his lips against the brim of the teacup as a subtle hint to a guest who had overstayed his welcome in the Ching Dynasty, or else it was like the way a witness taking the oath in court in the West touched the Bible to his lips. At most it was similar to the way female disciples kissed the Living Buddha of Tibet or the Pope’s big toe – a kind of respectful intimacy. |

方鸿渐的不安:

|

想到这里,方鸿渐毛骨悚然。假使订婚戒指是落入圈套的象征,纽扣也是扣住不妨的预兆。 |

When he started thinking about all that, he shuddered in horror. If the engagement ring were a symbol of the trap one had fallen into, button-sewing was likewise an omen of being tied down. |

不仅意思传达准确,句子的对称和平衡也照顾到了。以我有限的英文鉴赏能力来看,已经是挑不出什么毛病了。仅仅注意到几处细节没有译出,比如:

这里的“可以背后批QED的”并没有译出,不过基本上不影响理解。

3.

在对照阅读的时候,我注意到,《围城》中有些句子,尤其是一些被人称道的幽默,可以非常自然地翻译成英文,在英文里反倒不那么出彩了。比如:

|

假如上帝赞美魔鬼,社会主义者歌颂小布尔乔亚,苏小姐听了也不会这样惊奇。 |

If God had praised the devil or a socialist had eulogized the petty bourgeoisie, Miss Su could not have been more astonished. |

|

打消已起的念头仿佛跟女人怀孕要打胎一样的难受。 |

Trying to dispel a thought, once it has lodged there, seems as agonizing as it is for a pregnant woman to have an abortion. |

|

旅馆名叫“欧亚大旅社”。虽然直到现在欧洲人没来住过,但这名称不失为一种预言,还不能断定它是夸大之词。 |

The name of the hotel was “The Grand Eurasian Hotel”. Though no Europeans had ever stopped there, the name served well as a kind of prophecy and not as an empty boast. |

|

这时候,上帝会懊悔没在人身上添一条能摇的尾巴,因此降低了不知多少表情的效果。 |

Go must have regretted at that moment not having appended a waggable dog’s tail to man’s body, thereby reducing by no one knows how much man’s power of expression. |

|

那记录的女生涨红了脸停笔不写,仿佛听了鸿渐的最后一句,处女的耳朵已经当众丧失贞操。 |

The recording secretary’s face flushed crimson, and her pen stopped, as if by hearing Fang Hung-chien’s last remark her virgin ears had lost their chastity in front of the audience. |

这些句子在中文中如此出挑,已经成为《围城》的特色,乃至被称为“钱氏幽默”,有不少网站乐于汇编给读者看。

仔细想来,这些句子大约可以分为两类,绝大多数是奇妙的类比,其余则是英文说的tongue-in-cheek的表达,比如对欧亚大旅社的评论。

奇妙的类比需要卓越的想象力,这自然是钱锺书天才的地方。但是传统作品中也不乏想象力,这些句子之所以让人印象深刻,更在于其表达方式。

为了形容苏小姐的惊奇,作者连用两件完全无关的事情作类比。这在中文中是没有先例的。传统中文小说自然也不乏奇伟的想象,但是没有用无关的事情做类比的习惯。而在英文中,使用虚拟语气对程度进行修饰则有悠久的传统,在奥斯汀狄更斯的作品中已经非常常见了。

|

if I had walked the air, I could not have been more above the people. |

|

|

If she had been born a Queen Bee, and they laboring Bees, they could not have been more satisfied of that. |

|

|

If it had been Aladdin’s palace, roc’s egg and all, I suppose I could not have been more charmed with the romantic idea of living in it. |

即使是阿拉丁的宫殿,或神鹰的蛋,也不会让我这么着迷,也不如住在这里有传奇色彩。 |

随手翻出给小朋友看的绿山墙的安妮,开篇不久就是:

|

If Marilla had said that Matthew had gone to Bright River to meet a kangaroo from Australia Mrs. Rachel could not have been more astonished. |

如果林德太太听说马修去接一只来自澳大利亚的袋鼠,她也不会这么惊讶。 |

|

Marilla’s astonishment could not have been greater if Matthew had expressed a predilection for standing on his head. |

马修此刻如果表示自己爱好倒立,Marilla也不会这么惊讶。 |

所以,上面引用的围城里面的类比,倒更像是从英文版直接翻译过来。一个合理的猜测是,作者在构思的作品的时候,已经在英语文化中浸淫颇深,不自觉地使用英语的修辞方法,只是最终使用中文表达出来而已。

可以作为旁证的是,类比所使用的意象,上帝、魔鬼等等,对传统文学来讲,是确凿无疑的外来词。而tongue-in-cheek的表达,更是英语幽默的精髓之一。中文的挖苦通常带有敌意,而tongue-in-cheek的表达更为温和,是一种开玩笑的方式。传统文学中我能想到的唯一例子,是《红楼梦》里面王夫人记得丸药名字里有“金刚”二字,大家都猜不出来,宝钗猜到是天王补心丹。王夫人说自己糊涂了。宝玉补刀道,“太太倒不糊涂,都是叫‘金刚’‘菩萨’支使糊涂了。”有点接近tongue-in-cheek的意思。

所以,英文翻译不如中文出彩的原因,并不是因为翻译的不够好,而仅仅是这种手法在英文中已经很普遍,不及中文带给读者的新鲜感。而围城最为人称道的特色——幽默——其实正是洋为中用,中西合璧的典范。

想到了这一点,发现把《围城》类比为中国版的《傲慢与偏见》实在是非常恰切,只不过当初这么说的人,指的是小说的故事格局,并不是手法和形式。而实际上《围城》对于英文小说在手法和形式上的借鉴更值得注意。

4.

有意思的是,无论在《围城》内外,钱锺书更引以为傲的,是他对中文的掌握,而不是他的英文水准。

钱锺书尤其偏爱传统中文。在《围城》之外,在所有著作中,钱锺书最为看重的,是他写于文革期间的笔记体文学评论著作《管锥编》,使用的是纯熟的文言——对此,作者曾半真半假地解释说,“这样可以减少毒素的传播”,但我总以为,他是真的想树立一个样本,让后人知道,即使在20世纪的中国,依然有人可以承继经典,以典雅的文言写这样的煌煌巨著。这才是字面意义的“为往圣继绝学”。

最反映钱锺书的文艺趣味的,应该是《谈艺录》和《宋诗选注》。虽然对外谦称“少作,无足观”,但《谈艺录》纯粹出自爱好是没有疑问的。至于《宋诗选注》,作者自陈“既没有鲜明地反映当时学术界的“正确”指导思想,也不爽朗地显露我个人在诗歌里的衷心嗜好“,但这是涉及哪些诗入选,哪些诗不选。对于诗作和诗人的评注,作者的个人特色还是很明显的。

在《围城》中,作者对夹杂外语的现象做了辛辣的讽刺,在互联网时代被看不惯洋腔洋调的人再次挖掘出来,成为对此进行嘲讽的终极武器。

除此之外,在方鸿渐做客周小姐家那一章的末尾,作者有这样一段评论颇值得注意:

当时张家这婚事一场没结果,周太太颇为扫兴。可是方鸿渐小时是看《三国演义》、《水浒》、《西游记》那些不合教育原理的儿童读物的;他生得太早,还没福气捧读《白雪公主》、《木偶奇遇记》这一类好书。他记得《三国演义》里的名言:“妻子如衣服”,当然衣服也就等于妻子;他现在新添了皮外套,损失个把老婆才不放在心上呢。

“《三国演义》、《水浒》、《西游记》那些不合教育原理的儿童读物”正是典型的tongue-in-cheek表达。作者想说的是,看《白雪公主》、《木偶奇遇记》等未见得高明,读《三国演义》、《水浒》、《西游记》未见得落后。结合之前方鸿渐看到周小姐的书架:

饭后散坐抽烟喝咖啡,他瞧见沙发旁一个小书架,猜来都是张小姐的读物。一大堆《西风》、原文《读者文摘》之外,有原文小字白文《莎士比亚全集》、《新旧约全书》、《家庭布置学》、翻版的《居里夫人传》、《照相自修法》、《我国与我民》等不朽大著,以及电影小说十几种,里面不用说有《乱世佳人》。一本小蓝书,背上金字标题道:《怎样去获得丈夫而且守住他》(How to gain a Husband and keep him)。

可以看到当时十里洋场的上海,时兴的是读西方书,实行西式教育。而对此作者显然很不以为然,所以安排了这些浅薄的角色,顺便奚落了一把林语堂。

但是,事情的另外一面是,钱本人从来不害怕使用外语。《围城》本身就夹杂外语,《管锥编》更是多国语言一齐上。所以,我认为钱锺书在这里其实表达了一种明确的文化立场,可以暂且称之为民族主义的文化立场。

5.

五四以来,救亡图存,知识分子各显其志,如果进行思想派别划分,大约以鲁迅胡适二人为参照点。鲁迅居左,比鲁迅更左者也愿意以鲁迅为尊;胡适居右,比胡适更右者也多以胡适为尊。

然而在这个维度上钱锺书的立场是不明显的,他从未对民主和自由,或者是进步与秩序的取向有过公开发言,但是却通过自己的努力成为另外一个维度上的参照点:在救亡图存之际,对传统文化应该取什么样的态度?

当时的大多数知识分子,从鲁迅、胡适到林语堂、蔡元培等等,虽然激进程度各不相同,却普遍认为应该果断革故鼎新,引入西方文化。在此背景下,汉字拉丁化曾引起广泛而认真的讨论,并在部分地区试行。而钱锺书则认为应该回归传统,因为我们的传统并不差,西方也未必高明。

当然钱锺书很少直接表露这种看法。比较明显的例子,一是上文引用的《围城》的内容,另外一例是《管锥编》第一册中对黑格尔的批评:

黑格尔尝鄙薄吾国语文,以为不宜思辨;又自夸德语能冥契道妙,举‘奥伏赫变’(Aufheben)为例,以相反两意融会于一字,拉丁文中亦无义蕴深富尔许者。其不知汉语,不必责也;无知而掉以轻心,发为高论,又老师巨子之常态惯技,无足怪也;然后遂使东西海之名理同者如南北海之马牛风,则不得不为承学之士惜之。

实际上,《管锥编》煌煌四卷,有一个核心的意思就是,西方文明的某某见解,可见于中国某某典籍;中国某某典籍,在其它语言中有某某类似的表达。钱锺书要竭力表达的就是,至少在文学思想上,传统中国是毫不落后的!

通过这样的努力,钱锺书成为辜鸿铭之后另一个学贯中西,而后又回归传统的中国人。

6.

这就解释了钱锺书为什么一边在自己的著作中夹杂外文,一边讽刺那些拿外文做装饰的人。问题不在于用不用外文,而在于浅陋。

要证明中国传统文学思想不落后,最无可辩驳的证据,就是把不同文明的典籍并列起来对照,如《管锥编》所做,此其一。

既然中国传统文学思想并不落后,就没有必要在说话时夹杂外文。夹杂外文不仅不能装饰,反而足证浅陋。这是第二层意思。

对于这第一层意思我深感敬佩,对第二层意思却有很多保留。这是因为,语言学习者在学习过程中多种语言并用,其实是正常现象。即使是出于炫耀,也不足深责。钱先生的讽刺让人以为,一定要学习到某种层次之后才有资格使用外语,这只会给学习者增加心理负担。而我相信钱先生能够学贯中西,固然因为他的天才,也离不开一个开放的,对异质文化相对宽容的环境。考虑到我们还需要更多的钱锺书,对初学者浅陋轻狂的行为大加鄙薄,似乎没有必要。

7.

所以,围城的汉英对照版本确实非常有意义,两种语言版本可以相互印证,各得其妙。

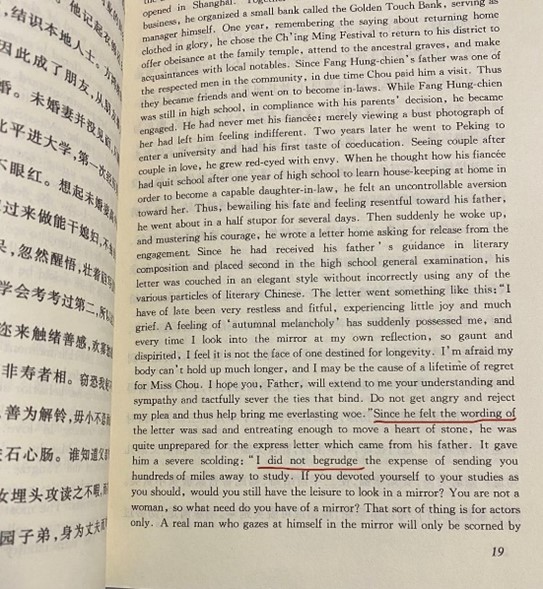

可惜人民文学出版社这个版本的排版和编校都不十分如人意。中英文对页而排本来是不错的想法,可惜版面设计没有考虑到由此带来的挑战,因此很多中文页面疏旷而显怪异,英文页面则稠密到影响阅读。

对照企鹅版的可以发现,英文版的很多格式没有了,比如引用格式,表示心理活动的斜体很多都没有了。还有一个重要的分别,企鹅的英文版的分段习惯跟中文版的分段习惯是不同的。在中文版本里,有一些段落超过一页。在英文版本中,对这些段按照英文的分段习惯进行了拆分。但是在人文社的版本中,可能是为了方便跟中文版对应,在很多地方把这些拆开的英文段落又合并成跟中文版一致了。这样的结果是英文版读起来特别吃力。

此外令人遗憾的是,企鹅版还有史景迁写的序,译者前言和后记,在汉英对照版中都删去了。

|

|

|

企鹅版 |

人文社 |

上面这些调整还可以说是为了中英文对照做出的取舍,在现成的英文版引入新的错误,就有点让人难以理解了。

8.

以上内容写于几年前拿到书的时候。如今数年过去,先后经历了金庸、余光中、余英时等老先生去世,再拿出来看本文,不胜感慨系之,遂成打油诗一首曰:

轻薄为文博一哂,管窥锥指评前人;

低眉难掩鲠在喉,域外桃源何处寻?