标题其实是我对Niall Ferguson的2012年睿思讲座之一,“Civil and Uncivil Society”的翻译。

我从2013年开始听Podcast,第一个对我影响深远的节目就是2012年的睿思讲座,主题是“The Rule of Law and Its Enemies”, 而”Civil and Uncivil Societies”是最后一讲。我从这一讲听起,因为开篇的故事很有意思——这是我第一次听说扶轮社——主体内容很有价值,结尾的问答更是火花四溅,我被深深吸引进去,这才进入了Reith Lectures这个宝藏。其实我很早就翻译了这个系列,但是因为其中多处谈到中国事务,放出来难免惹事,就一直躺在电脑里。现在人工智能大发展,翻译的价值有限,也就没那么多热情了。

最近看了Veritasium最近的一起节目,尤其是后半部分关于不同策略的竞争仿真实验,觉得深受启发,觉得这种出于自利的信任与合作,恰恰是文明程度的关键指标。

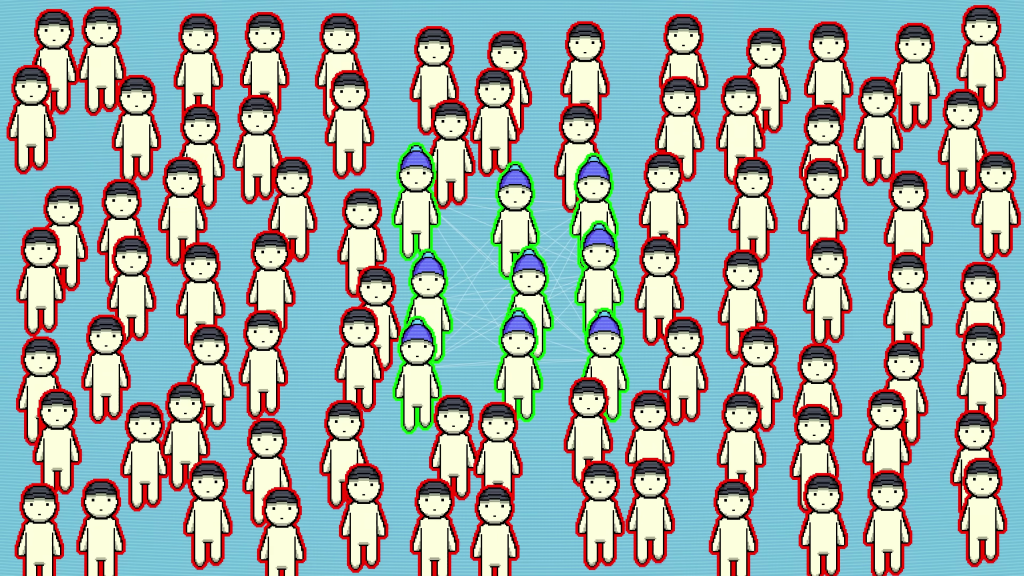

根据视频的仿真实验,胜出的策略有四大特征:1. 友善;2. 宽容;3. 不当怂包;4. 明确。其中1和2是为了能够达成信任和合作,3是为了不被利用,4则是为了不被误解。

结果出人意料之处在于,符合这4大特征的策略,比如“一报还一报”,不可能比对手得分更多,却能在长期表现优异;而那些恶意策略,不可能比对手得分更低,长期表现却非常差。

回头想想这个结果又不意外,因为合作比不合作的总产出高三倍。增加的产出并不来自对手,而是来自游戏中的银行家,在现实中通常对应的是外部世界。

其中的要点在于,某个策略表现如何,也取决于其所处的环境。愿意释出善意的策略,也必须在一个不太差的环境中,才能够生存,发展,乃至改变环境。

“一报还一报”等友善策略能够在仿真中胜出,因为参与仿真的其他策略足够多样化,才为友善策略的发展提供了空间——在第二次仿真中,大约一半参与者是友善策略。如果“一报还一报”的对手都是充满恶意的恶霸,“一报还一报”的结果也会很惨。

而友善策略只要有机会在某个孤岛中发展壮大,就有机会在全人口中占据多数,从而改变环境。

如果是这样,完全可以想象,在这样的孤岛中,社会经济的发展相对外界逐步提高,差距逐渐拉开?这是不是可以解释大分化的起源?

在2012年的Reith讲座中,Niall Ferguson提到从16世纪开始欧洲人在各方面与其他文明拉开差距。这种大分化的原因,在于制度的不同,对此我十分同意。但是制度如何不同,也有很多种不同的理论。

比如Niall Ferguson本人总结了6种西方制度的六种杀手级应用:经济竞争、科学革命、现代医学、消费经济、职业道德,以及法治,拷贝这些应用的国家都取得了或多或少的成功。

《国家为什么会失败》(Why Nations Fail)的作者则认为,1688年的光荣革命使得英国脱了榨取式的(extractive)政治制度,进入广纳式(inclusive)经济。

Douglass North等人则区分两种社会组织模式,有限接触模式(limited access pattern)和开放接触模式(open access pattern),后者的经济发展更好。

这些说法各有其道理,但总感觉没有直达核心。如今看了Veritasium的视频,不禁想象,真实的情景会不会是这样:

在文明的早期,整个交易环境非常恶劣,绝大多数人类活动(尤其是经济活动)都无法广泛使用善意策略,所有人都被锁定在次优状态,产出很低。善意策略可能随机地在世界各地的各种文明中反复出现过,但是很快被恶意策略所利用、盘剥,无法形成可持续的团簇。

而在西欧,由于中世纪政权的碎片化,产生了多样化的竞争环境,为友善策略的生存提供了空间,形成了可持续的团簇。

这种友善策略导致信任和合作的发展,产生了自由市场,后来发展出市场经济。

而这样的发展历程,同时伴随参与者对环境的改变,这就是制度的改变,这些制度为友善策略的进一步发展提供了坚实基础,因此西欧的产出效率才会远高于其他地方。

因此,如果说是制度创新导致了西欧的大发展,我们还需要追问这些创新如何促进了西欧的大发展,以及这些创新为什么出现在西欧。

对此我的回答是,在一开始,西欧碎片化的政治版图为友善策略提供了空间,使得陌生人之间的、长周期的交易成为可能;而当人们普遍地从中受益,就开始逐步把这些交易习惯制度化下来,比如股权、有限责任公司、专利制度等等,这些制度为友善策略的蓬勃发展提供了更大的空间,由此进入一个正向反馈,使得西欧的生活标准很快远超其他文明。

其他文明可能会照抄一些制度,取得一定程度的成功;但如果不能进入正向反馈,则制度并不能稳定,因为在其中遵纪守法的人会被狡诈之徒反复利用。